職域保健の現場から<62>働き世代の睡眠支援~健康経営の取り組みの一環としての「睡眠」~ スタンレー電気株式会社総務部保健師 外門 悠子

職域保健の現場で活躍されている方にさまざまな取り組みをご寄稿いただいている本連載。今回は、スタンレー電気株式会社 総務部保健師・外門悠子さんに、同社で行われている働き世代の睡眠支援についてご紹介いただきました。ぜひご覧ください。(編集部)

会社紹介

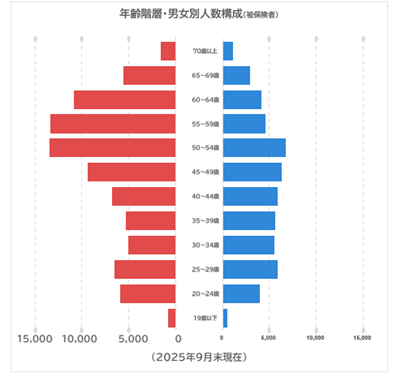

スタンレー電気株式会社は1920年の創業以来、自動車機器製品、コンポーネンツ製品、電子応用製品を通して、光の技術で豊かな毎日と安全安心な未来を届ける事業を展開しています。単体での従業員数は約3,900名、国内の営業所を含めると約20か所の拠点を有しています。

睡眠課題と健康経営の背景

当社では「競争力のある企業」を目指し、社員個人と職場の健康を促進する健康経営を推進しています。2025年度からは、研究開発・製造拠点を中心に保健師を増員・配置し、産業保健体制の強化を図っています。人事部の保健師が健康経営事務局を担っており、産業保健スタッフとしての視点を踏まえて各拠点への施策を展開できるよう支援してくれるため、各拠点の保健師も健康経営の方針を理解したうえで、事業所特性に応じた施策を検討・展開できる点が強みです。

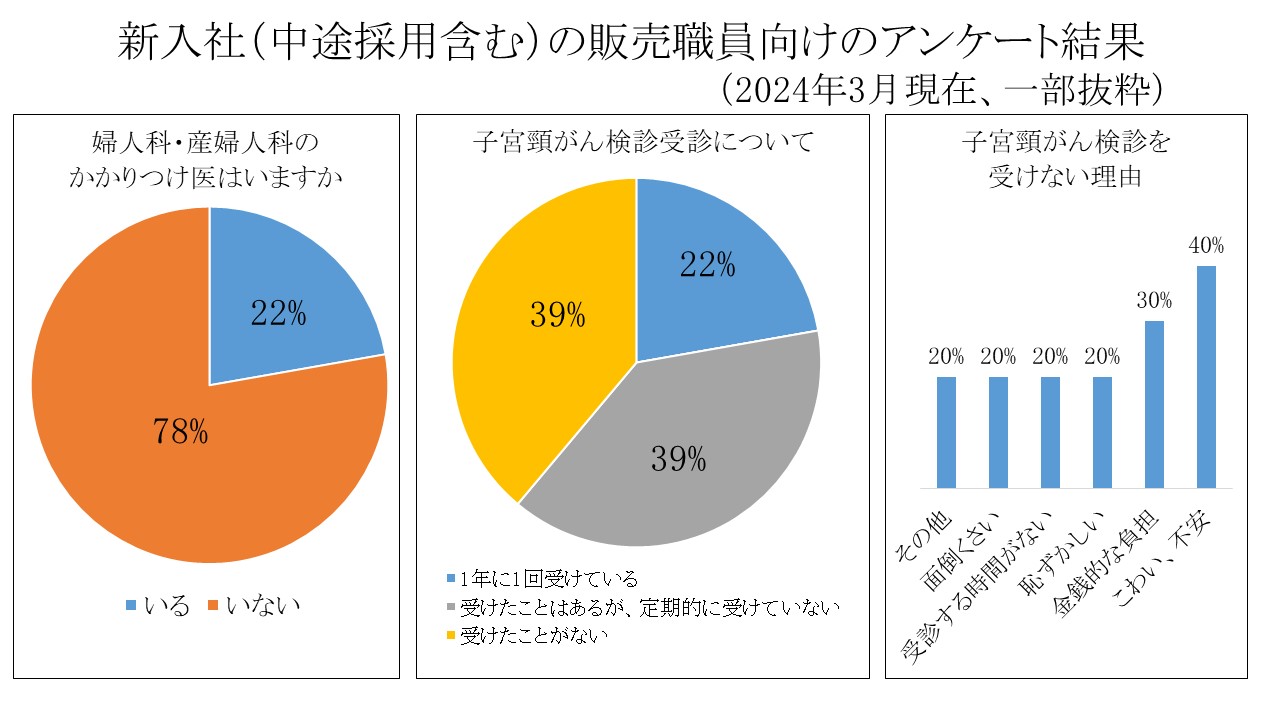

健康経営の評価指標として、当社では「ウェルスタ7(食事・運動・禁煙・飲酒・睡眠・ウェイト・ストレス)」という健康行動指標を定め、これに基づいた施策を展開しています。社内独自の健康アンケートでは、「睡眠で十分な休養が取れていない」と回答する従業員が一定数存在しており、睡眠支援は重点項目の一つと位置付けています。

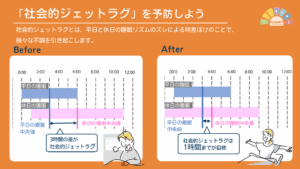

特に働き世代では、長時間労働や生活リズムの乱れにより、睡眠の質・量に課題を抱えるケースが多く、職域保健の現場でも対応が求められています。

睡眠支援の取り組み

社内ではeラーニングを通じたセルフケア教育に加え、今年度より健康管理アプリ「FiNC」を活用した睡眠イベントの実施を予定しています。

eラーニングは全体的な知識提供としては有効ですが、実際に従業員と関わるとなかなか自分ごと化できていない印象です。一方で健康管理アプリでのウオーキングイベントでは自分や自部署の平均歩数を増やすために昼休みに会社周辺を歩くようにしている従業員や、健康行動イベントで「就寝前のカフェイン摂取を避けよう」という項目があったのでコーヒーを飲まなかったと話す従業員がいるなど、実際の行動に直結させやすい実感があります。

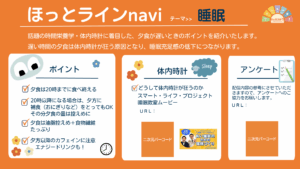

今回のイベントでは、従業員が睡眠に関する知識を学びながら、生活習慣を振り返るチェックリストを実施し、達成度に応じてポイントが付与されるインセンティブ制度を導入する予定です。楽しみながら健康行動を促す仕組みとして、従業員の参加意欲向上と、より良い睡眠習慣の獲得を期待しています。

また、各拠点の保健師は個別の健康相談・保健指導に加え、社内報での「ほっとラインnavi」を通じて、睡眠を含む健康情報の発信も担っています。長時間残業や交代勤務など、拠点ごとに異なる勤務形態や特徴に応じて、情報提供の内容や表現を工夫しています。睡眠に関する情報では、質の高い睡眠を得るための行動ポイントを、分かりやすく伝えることを心掛けています。

睡眠支援を通じて見えてきたこと

当社において、睡眠支援はまだ始まったばかりの取り組みです。

産業医面談や保健師面談においても、睡眠の大切さを伝える場面は多くありますが、「仕事が忙しいから、睡眠不足はどうしようもない」と話していた従業員が、睡眠の質を上げるために寝る前の食事を腹八分目にできたと嬉しそうに話す姿を目にすると、産業保健スタッフとして、従業員の皆さんに伝えられることがあるのではないかと感じます。

また、睡眠の悩みはメンタルや生活習慣と密接に関係していることが多く、個別支援の中で包括的な対応が求められます。職場環境の改善と並行して、セルフケアの支援を通じて従業員の健康意識を高めていくことが、産業保健スタッフの重要な役割だと感じています。

今後の展望と産業保健の役割

当社では、統括産業医の指導のもと、会社の理念や方針に沿った「産業保健スタッフとしてのミッション・ビジョン」を考えながら活動を展開しています。健康経営という共通言語が社内に浸透しつつある今、産業保健スタッフとしての専門性を生かし、全社の健康づくりに貢献していくことが求められています。

睡眠支援はその一つの切り口に過ぎませんが、従業員一人一人が「正しい睡眠の知識を持ち、自身に合った生活習慣を選択し元気に働く」ことができる環境づくりは、企業の持続的成長にも直結します。今後も、保健師としての専門性を生かしながら、従業員の声に耳を傾け、より実効性のある支援を展開していきたいと考えています。